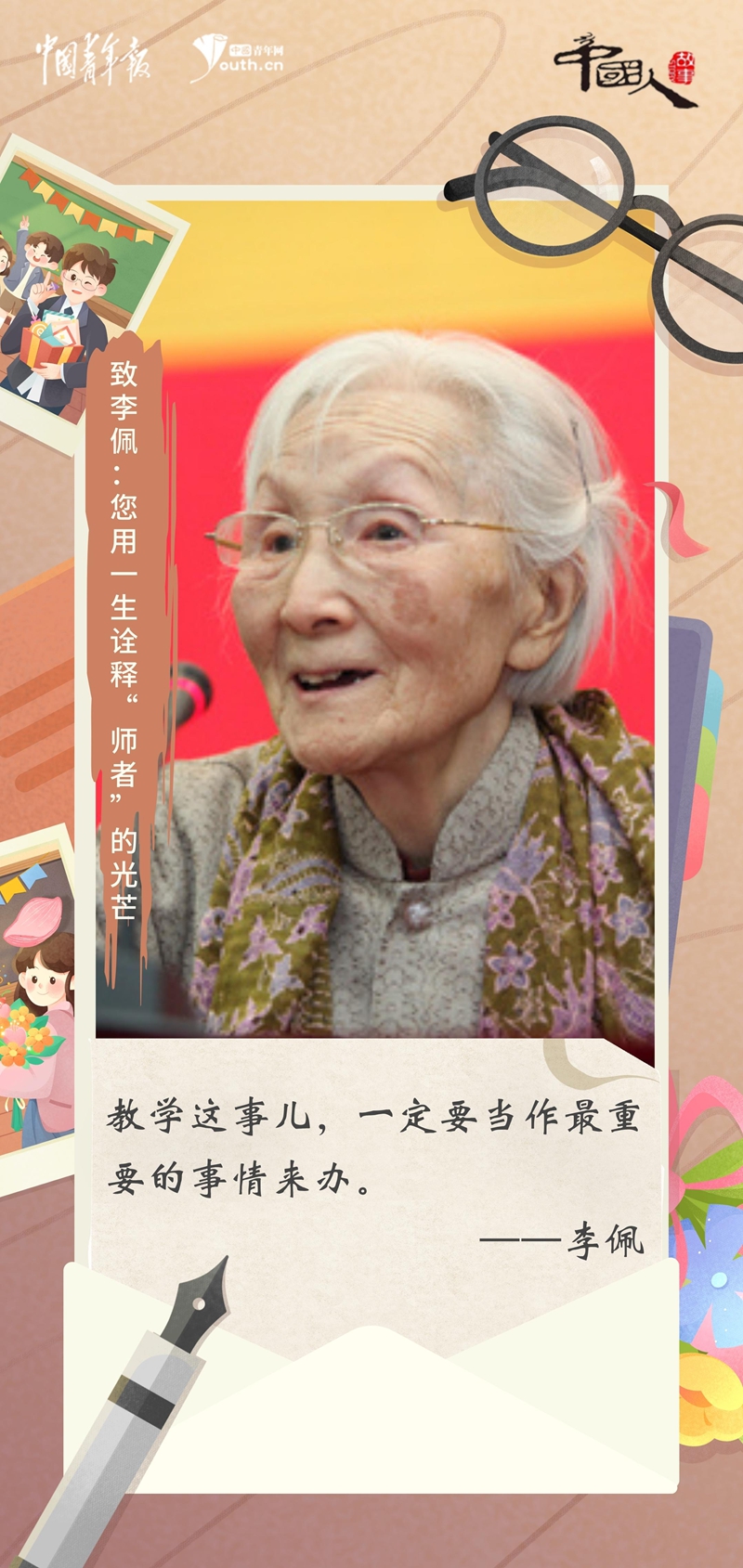

這一封封信,來自先生的學生、同事、摯友,他們心中的記憶碎片,拼出李佩先生不為人知的一面,重溫這些故事,讓書信和留言傳遞大家的敬意:“您走了,但您的精神還在,您的精神永存。”

高原:傳承您的不朽精神,使之成為辦學立系的育人之魂

李老師,中國科學院大學外語系迎來45歲生日,我們向您匯報!

中國科學院大學是培養出中國首批博士的搖籃,外語系的歷史與中國科學院大學的成立緊密相連。1964年9月,中國科學院試辦了“中國科學院研究生院”,專門承擔京區各研究所研究生的哲學、外語以及其他公共基礎課程的教學。1977年,為貫徹落實科學和教學工作座談會精神,中國科學院向國務院呈交了《關于招收研究生的請示報告》。在得到批復后,中國科學院成立研究生院,這是新中國第一所研究生院。1978年,恢復招生后的首批研究生入學,外語系開啟了我國歷史上最大規模的研究生課程教學。

作為學校首屆外語教研室主任,您以飽滿的熱情,為教研室的創建工作投入了極大的精力。您親自制定了研究生英語教學大綱、考試大綱。在大膽引進國外成熟教材的同時,率先主持自編教材,您編寫的第一套研究生教材榮獲了國家優秀圖書獎。您還和外語系的同事們創建了非英語專業博士研究生學位英語培訓班,還為中國科學院京區各研究所開辦了高研英語進修班。

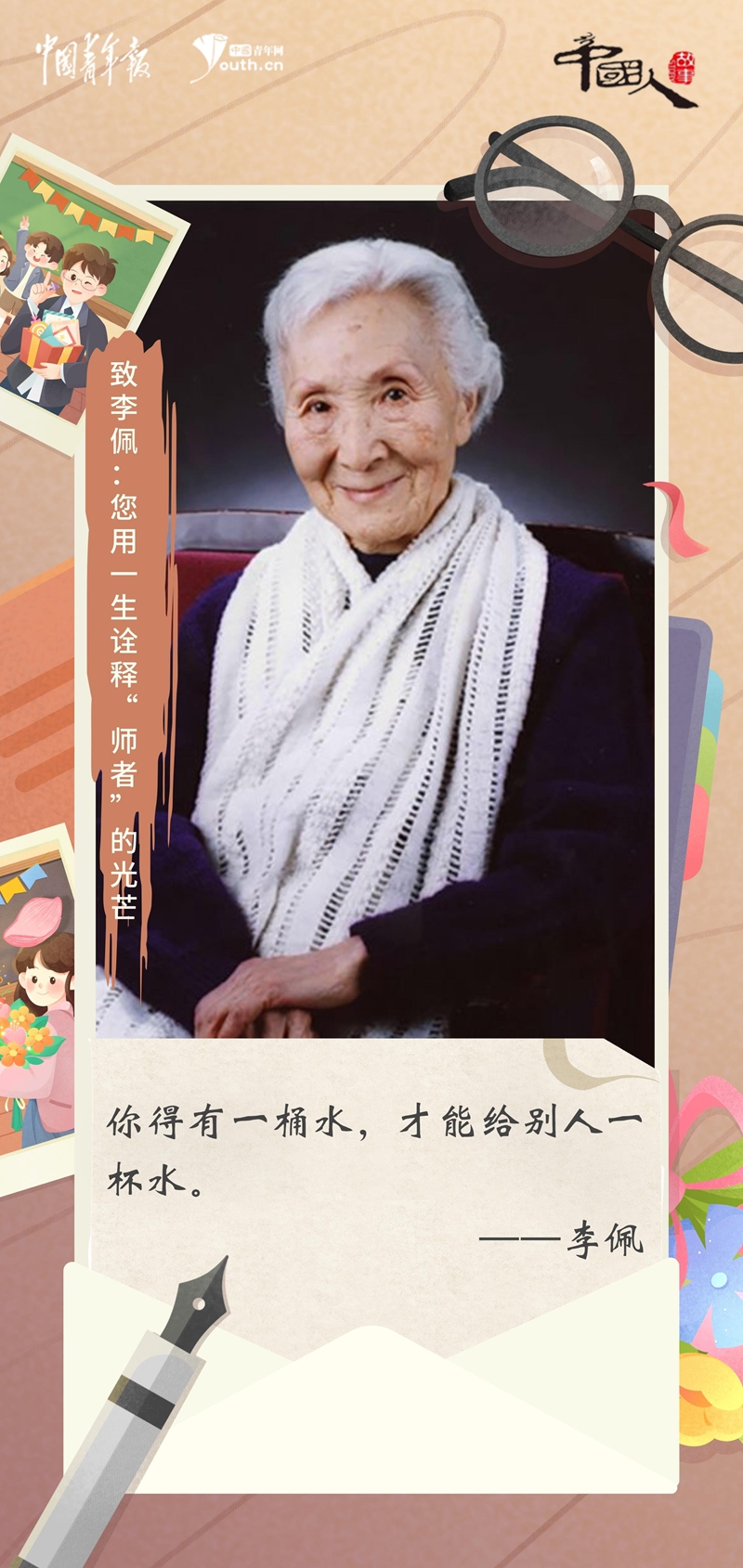

從1979年開始,您力排眾議,積極推動出國留學工作,開辦了出國人員英語培訓班等多層次外語培訓項目,并支持和承擔了李政道舉辦的“中美聯合招考物理研究生項目”(CUSPEA)的歷屆英語筆試出題和評卷工作,參與口語面試。中美雙方政府及高校都只認中國科學院研究生院外語系組織的考試成績,由此正式開啟了中國科學院引領出國留學的工作。先生在組織教學和外事的同時,多方奔走尋求英語教育人才,積極與國外聯系,聘請專家,使我校成為20世紀70年代后最早邀請外籍教師來華講學的單位之一。在您的努力下,外語系在20世紀80年代初成為全國外語教學最強單位。您立足中國科學院的外語教學實踐,創辦了“應用語言學”專業研究生師資班,成為教育部創辦師資班的原型和應用語言學學科的雛形。這也正是您被稱為“中國應用語言學之母”的原因,大家都親切地稱您為“中科院的玫瑰”“中關村的明燈”。

玫瑰綻放,俊采星馳,您的非凡人生中,有太多的精彩傳奇,更蘊藏著高貴的人格,我們永遠傳承您的不朽精神,使之成為辦學立系的育人之魂!

楊佳:您的精神永遠與時代同行,與祖國同行

李老師,38年前,槐花盛開的季節,我懷著忐忑的心情來參加研究生復試,那是我第一次坐地鐵,也是我第一次見到您。我趕上了好時代、好老師,有幸成為您應用語言學專業的“關門弟子”。

畢業分配時,我三個志愿填的都是中國科學院研究生院。為什么?因為這里有世界上最好的學生、最好的老師,我想永遠和您在一起!您是真善美的化身。和您在一起,我總有一種強烈的使命感和歸宿感,總能找到生命的意義。

您帶我去北大芍園參加嚴濟慈和李政道先生共同發起的CUSPEA項目閱卷,該項目為我國培養了近千名科學人才。

您治學嚴謹,為人師表。在您的教導下,研究生院考出了全國英語水平第一的好成績,就連吃飯時,同學們都在說英語,怪不得我們學校被譽為“北京第三外國語學院”!

我15歲考上大學,19歲成為大學老師,教鄭州大學英語系二年級精讀課,29歲失明。在人生最迷茫、最無助的時候,我想到了您。您的精神激勵著我不做“留得殘荷聽雨聲”,要做“映日荷花別樣紅”!我選擇堅強,從頭再來,為夢想再出發!我還想教書,1999年《北京日報》在《作家寫真》欄目發表了劉恒寫的《小楊教書》,其中就提到了被譽為“中國應用語言學界第一人”的您;我還想寫書,出版了《研究生英語寫作》《研究生英語閱讀》……您親自為我的書作序:“這是一部非常好的、令人起敬的著作”,是您讓我找回了自己、看見了光明!

2000年,我考入哈佛大學肯尼迪政府學院,攻讀公共管理碩士學位。畢業典禮上,院長約瑟夫·奈對我說:“祝賀你!佳,你是中國的軟實力!”頓時,全場上千名師生自發起立,為我,為哈佛大學建校300多年來第一位獲得MPA學位的外國盲人學生鼓掌歡呼。我用實際行動向世界證明了:您的學生是好樣的!畢業10年,我重返哈佛,成為哈佛大學肯尼迪政府學院校友成就獎2011年度唯一得主,成為中國大陸獲此殊榮的第一人、全世界獲此獎的第19人。

同年,“我心中的中國科學院”征文活動頒獎儀式上,您榮獲“特別獎”,您在即興獲獎感言中還表揚了我。北京團市委出版的《他們》一書中,向每位“十大杰出青年”提出了三個問題:你最欽佩的一個人、最愛讀的一本書、最難忘的一件事。我的回答是,最欽佩導師李佩先生。

在您的精神指引和言傳身教下,我學以致用,成功將哈佛“拳頭課程”本土化,由一名“優秀教師”成長為中科院研究生院“杰出貢獻教師”;作為三屆全國政協委員,我的第一個政協提案就是“迎奧運,北京地鐵應提升英文報站水平”;作為北京奧運會專家顧問,我為北京奧運會、殘奧會賽會志愿者制定了“NP3S”專業服務標準。作為首屆聯合國殘疾人權利委員會副主席,我主持了聯合國關于“無障礙”的一般性辯論日,助推了相關意見出臺,積極推動我國《無障礙環境建設法》的制定與實施。

2017年《中華兒女》雜志刊登了我的文章《李佩:永遠的導師》,我受郭永懷先生事跡陳列館李波館長之邀,在第五期“永懷講堂”上,分享您和郭永懷先生的故事,您給山東榮成一中送去了三份禮物——郭永懷先生生前的旅行箱、風衣和西服,我明白您是希望青少年快快成長,經風雨、見世面,成為棟梁之材。

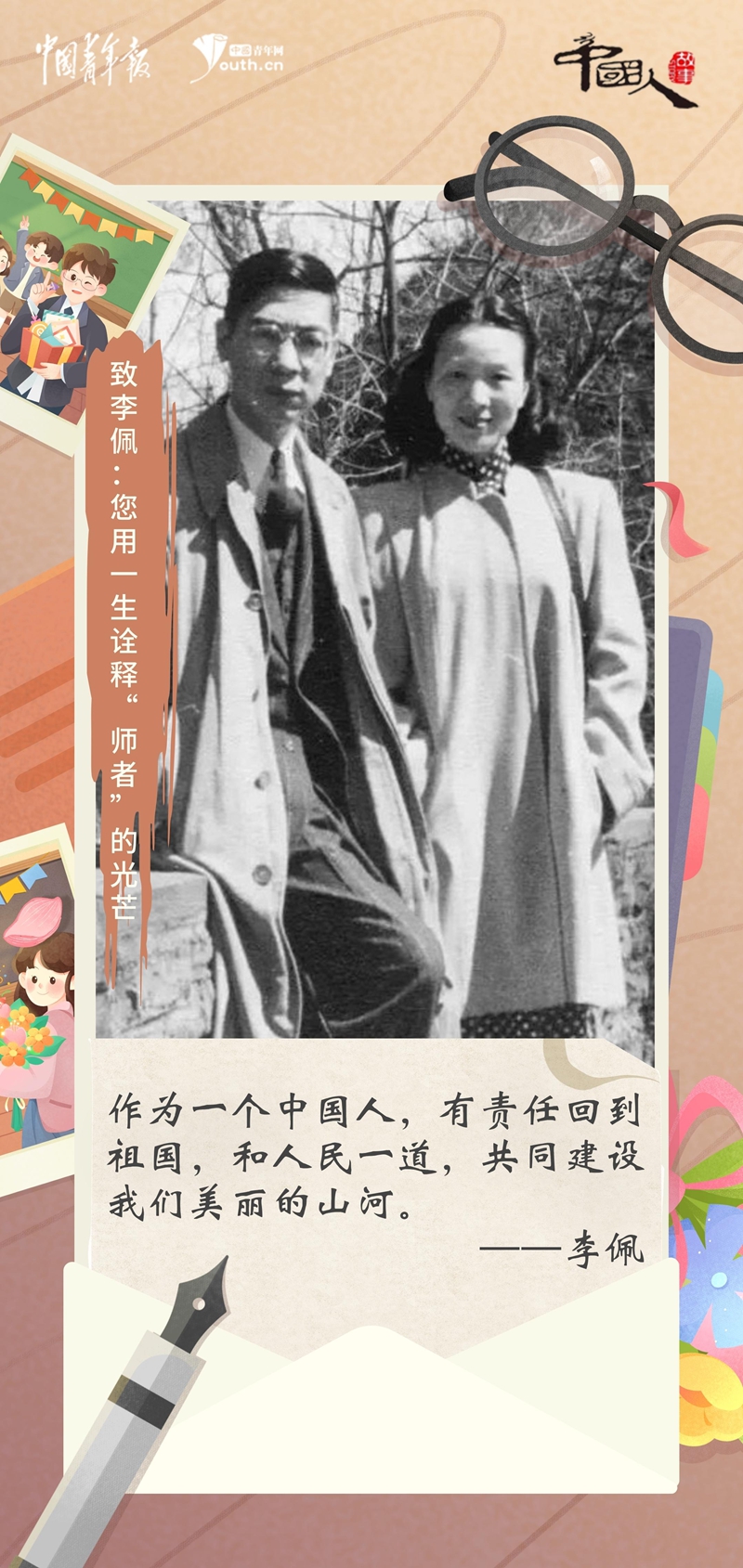

您是孤勇者,當年,您在北京大學念書,北平淪陷后,您從天津搭運煤的船到香港,再輾轉越南,進入云南西南聯大,在日本人的轟炸中求學。您曾作為中國代表,參加巴黎的第一次世界工聯大會和第一次世界婦女大會。月是故鄉明,正如您客廳里那首李白的《靜夜思》,您和丈夫郭永懷放棄美國的小洋樓,明知留在美國有更好的條件,面對胡適的勸告,卻回以一句“你說得太晚了,我們都已訂好船了”。沖破重重阻力,于1956年舉家回國。您是開拓者,在中美建交后率先鼓勵學生自費赴美留學。您開創了《中關村大講堂》,一講就是600多場,數量比中央電視臺的《百家講壇》期數更多,時間也要更早。

您說:“追求是一首歌。”您永遠與時代同行、與祖國同行,科教興國、薪火相傳,我們將銘記您的教誨,追求卓越,生命不息、創新不止,為中華民族偉大復興做出新貢獻!

樓宇慶:您點燃的炬火,正書寫著薪火相傳的教育新篇

李佩老師,我們CUSPEA同學們尊敬您、緬懷您、感謝您!

回想起小時候,我們兄弟隨著母親父親在江西鄱陽湖畔的鯉魚洲農場勞動,育秧、挑秧、插秧、收割水稻、揚場、挖渠、修堤、打坯、燒磚等等,那時的生活條件非常艱苦,還有防不勝防的血吸蟲的威脅。即便在各方面條件很差的時候,父母親還是頂著今天難以想象的環境壓力,盡可能支持鼓勵我們學習,父親曾對當時在東北黑龍江兵團的大哥說過,“人比動物強的不是力氣,而是思維和學習。有學上時,學習不是為了考試;沒學上時,學習不是為了上學。”回北京后,我一直跟著北京市外語廣播學習英語、法語和日語;高中畢業下鄉當知青時,我也盡力堅持。在那個年代,一個知青插隊勞動之余還學習外語是相當離經叛道的行為。

那時的我從來沒有想過,有一天能夠參加CUSPEA計劃,赴美國哈佛大學物理系留學深造,從事天體物理研究。1979年,李政道先生為了為中國培養高級物理人才,提議實施CUSPEA項目時,您毫不猶豫地參與合作。您說這些年從事教學工作,您與郭永懷先生當初的觀點是一樣的,振興中華,中國最缺少的是西方先進的科學和技術,所以當務之急是培養人才。目前世界上有關前沿物理的絕大多數一流文獻和參考書籍都是英文撰寫的,所以咱們的學生不僅要打好物理學基礎,英語水平也要加強提高,美國大學的研究生院才會認可錄取來自中國大陸的學生,中國學生才能往外走,走向世界。

在上世紀70年末和80年初,中國大陸還沒有GRE和TOEFL考試系統,而這是外國學生進入美國任何大學研究生院所必須通過的。您負責領導了歷屆CUSPEA項目英語筆試的出題和評閱卷工作,并參與了英文口語面試。因為通過CUSPEA選拔的學生成績優異,所以當初在美國部分大學的推薦信中,英文水平證明書中只要有李佩先生的簽名,都會得到認可。在一批又一批中國物理學生赴美國一流大學留學的背后,為了讓中美雙方給予充分的尊重和鼓勵,蘊藏著先生您多少心血啊!

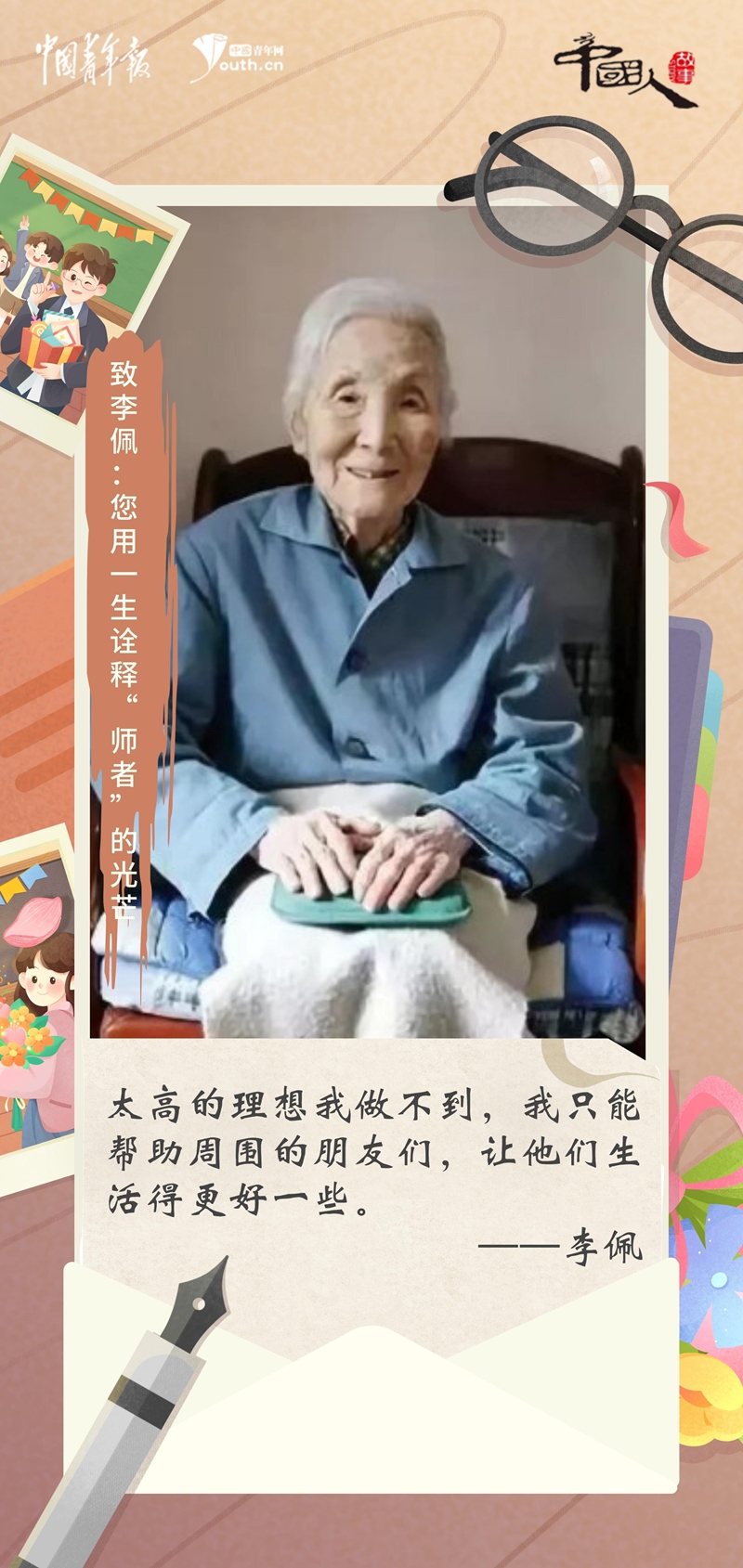

多年來,您一直關心著我們這些CUSPEA學生的成長,永遠不知疲倦地工作。您70多歲還給博士生上課,年近80歲仍提著錄音機走上講臺。您用自己的雍容風采、燦爛笑容和默默堅守,用對學生們的關心關懷以及殷切期望,感染著無數學子與教育者。

如今,您的學生也站上了教書育人的講臺,幫助后輩走向更加美好廣闊的世界,接力提升民族自信心,他們在教書育人和科學探索的道路上砥礪前行、薪火相傳,您心中一定會充滿欣慰與自豪吧!時代大潮浩浩湯湯,您點燃的炬火,正書寫著薪火相傳的教育新篇!

李曉棣:您永遠無私無畏、永遠為學生著想

李佩老師,想念您!

我還記得,為了讓學生們能收聽VOA(Voice of America,美國之音)、BBC(British Broadcasting Corporation,英國廣播公司),您當年在中關村的時候自費買了很多設備。我們這一代老師心之所向的都是提高教學水平,升職得勢種種皆為附屬品。

在1991至1992年期間,每年參加學位英語口語考試的有40多位學生,完成模擬發言測試大概需整整三天時間,您不管何時出席,總是端莊優雅、落落大方,絲毫不顯疲勞倦怠之態。您尤其關注教學工作,不僅每周征求學生意見,請學生對任課老師進行評價,而且每兩周就會邀請我們這些教師和外教去家里就餐,主要是為了共同探討教學問題和獲悉兩個班學生的學習情況。這種集體備課的方法后來也為我們所沿用。集體備課可以有效幫助老師們相互交流好的經驗,有利于教學質量的提高。

您的兢兢業業、恪盡職守深深地感染了我。在這樣無私無畏的老師身邊工作,怎么會不受到您的影響呢?您為學生著想和奉獻的精神一直影響著我,直到我后來成為副主任和系主任。我也希望青年教師將這種認真負責、銳意進取、大公無私的精神傳遞下去,用這種精神影響一代又一代的人。

沈永前:德藝雙馨,坦誠熱愛,向您致敬!

李佩老師,懷念您!

我是1978年1月到研究生院報到的,當時的外語系只有您一個人,您帶著我們四位工農兵學員(當時畢業生叫工農兵學員)進行研究生外語教學的前期準備工作。

印象最深刻的是您作為領導對于年輕一輩教員的關愛。當年我們畢業生被叫作工農兵學員,當時社會普遍對工農兵學員比較歧視,認為水平低,大概在1980年5月,國家人事部發了相關文件,要對工農兵學員進行回爐和考核,只有考核通過才能承擔相關教學工作。但當時您表示:對考核工農兵學員,不能只看學歷,而是應該看實際水平。外語系的幾位教員已經可以上講臺了,為什么還要去參加補習和考試?最終在您的堅持下,外語系的幾位年輕教員都沒有去參加補習和考核。這件事我一直銘記在心,體現了您對于外語系第一代年輕教員的關愛與肯定。

不僅在工作上,在個人生活方面,您對我們青年教員也很關心。當時我們分配來的畢業生都住在肖莊(林業大學),那會兒肖莊的公共交通很不方便,在當年購買自行車還需要票的年代,您還拍板將學校分配給外語系唯一的一張自行車票給了我們這幾位青年教員,由我們自行商量最終歸屬,最后是英語教員用這張寶貴的自行車票買到了一輛永久牌自行車。

德藝雙馨,坦誠熱愛,懷念您,向您致敬!

連先:您的學術精神、敬業精神、服務精神,已成為外語系的精神譜系

李老師,懷念您!

我來學校時,您已過七旬,但仍代課從教,卸不下肩頭的使命和責任。歲月帶不走您樹人的初心。回憶起三十年前和您在一起的日子,我仍清楚地記得您怎樣鄭重其事地將各研究所的博士生導師一一請到考場參加學生期末口試。這是非常費時費力的工作,但只要是對學生有意義的事情,您從不遲疑。另外,您常常約請編寫教材的晚輩們去家里開會,談完工作后會留他們就餐,且中、西餐皆有。

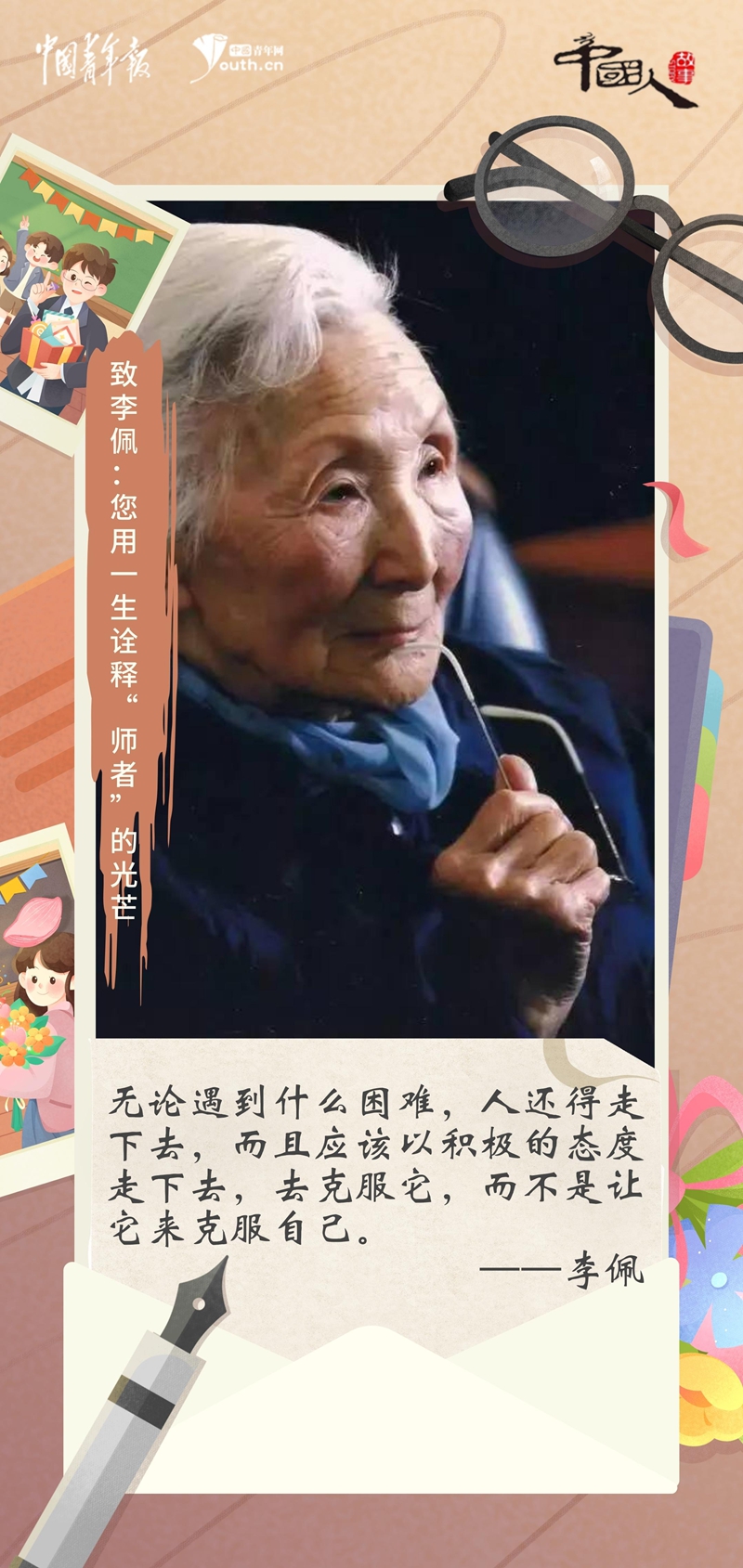

對我們來說,您不但特別親切,而且特別有智慧,您為學的感知和判斷力、為人的理解和共情力、處事的分析和升華能力深深地影響了每位曾經與您共事的中青年教師。

外語系的一大特色是自編的教材。1997年,在您的牽頭下,外語系在“九五”計劃的框架內開始組織教材編寫工作,旨在編寫出符合新世紀特征、滿足新時代學生需求的中國科學院英語教材。學生的需求便是老師的追求,“以學生為中心”是頭等重要的。鑒于科大的學生多為理科生,所以精讀和泛讀教材的素材多圍繞科學哲學。科學哲學所涉及的是超越具體學科的比較抽象和普遍的問題,是各科通用的命題。后來使用這套教材時,老師們普遍收獲了來自學生們的積極反饋。

如今,您的學術精神、敬業精神、服務精神,已成為外語系的精神譜系。永遠懷念您!

彭工:像您一樣,嚴謹教學,拾光同行

李老師,一直很佩服您,您工作非常嚴謹,也很愛學生。我做系主任后,如果有事情要找您,都會提前幾天跟您先約好時間。如果我們約某日9點見面,9點之前您就會在自家陽臺上等著我們。我們在工作中有疏漏,您也會明確地給我們指出來。

您也非常愛學生。您在中關村教學的時候,經常自費給學生配置英語學習資料。曾經為了讓學生可以聽到純正的英文廣播,您給學生配置了一個像大鍋一樣的信號接收器,當時花費了1000多元。您也曾經下載了很多英文歌曲小說,嘗試通過各種方法讓學生們愛上學英語,大家都很佩服您。您的教學大綱也寫得特別規范,教學目標、課時數、測試內容等都特別明確。追隨著您,拾光同行!

馬石莊:您走了,但您的精神永存

李老師,時間過得真快,您離開我們整整六年了!

當時中央電視臺在制作《國家記憶》節目,想介紹先生您的一生。記者采訪時問我一個問題,說:“馬老師,你還記得當年李老師給你們上課的具體情形嗎?”我一時語塞,我真的想不起在那個炎熱的夏季里,在教室里走來走去的您那一個學期給我們具體講了哪篇課文,聽了哪段錄音。

我突然想到,一個孩子還記得母親做的每一頓飯嗎?他不用記得,因為他把母親做的飯都變成了他的成長,他的長大。作為一個學生,我們記不起老師講的每句話,但是我們現在成了老師。大概一個老師的價值就在于把他精心準備的知識整理出來,傳授給學生。學生長大了,有成就了,那不都是老師培養的結果嗎?

您走了的這些日子里,我常常拿您作為反觀我自己的一把尺子。我總會想,李老師遇到這件事情,她會怎么做。我想起七年前那個日子,1月12日那天我睡得很早,從來沒有的疲倦。一覺醒來,您走了。在萬分沉痛中,我馬上遇到了一個難事,就是您的追悼會那天,我正好預約了在一所中學給學生做報告。我去還是不去?我在想您要活著,可能會微笑著說,“忙你的去吧!”因此我也就下定決心去給學生講課,我想站在講臺上其實就是在傳承您的精神。

機會終于來了,1月15日您的遺體要從中日友好醫院移到八寶山公墓。那天,天很陰沉。當您的遺體上靈車的時候,天上突然紛紛揚揚地飄起了雪花。我陪著您一路西行,在您熟悉的力學所,在您家小區的大門口,我們呼喚著您,在那里做了短暫的停留。我們穿過了您熟悉的玉泉路校區,車走得很慢,沿途遇到的老師都停下來,沒有人作聲,誰都知道,這個車上是我們的李老師最后一次來上課。

您走了,但您的精神永存!

李佩先生說,“科學沒有國界,無論這些學生何時何地取得科學技術成果,祖國都會感到驕傲。現在我們祖國經濟發展了,國際地位提高了,學生的用武之地已不僅僅限于國界之內,我們歡迎他們以各種形式服務于國家和民族的進步。”

每一個卷帙浩繁的世界,最初,都由良師開卷。她目睹過舊時代的山河破碎,所以她甘愿成為一塊鋪路石、一架梯子、一盞燭火,只為讓更多年輕人在前輩的肩膀上去擁抱更光明更精彩的世界。她經歷過至親離散,所以更理解愛人的信仰與堅持,更懂得科學技術對國家發展的極端重要性,愛人未竟的事業,她決心要接續完成。她體驗過人生的低谷,但她從未被擊倒,而是一次次站起來,用更堅韌強大的自己,迎接一切苦難,更以一種昂揚又謙遜的姿態,永遠地感染著、溫暖著、激勵著莘莘學子,為家國,為使命,不懈向前。

心有所向,歲月生光。先生之風,山高水長。 (中國青年網記者 楊月 實習記者 韓文藝)