發稿時間:2024-06-03 06:10:00 來源: 中國青年報

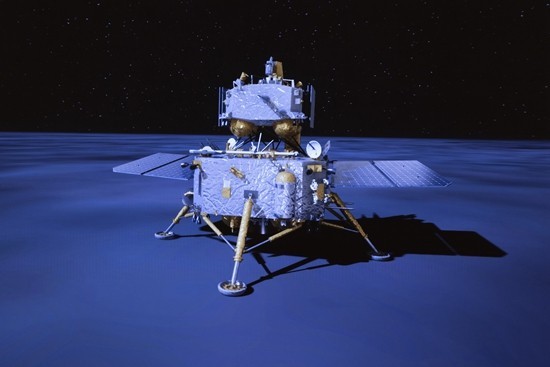

這是6月2日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的嫦娥六號著陸器和上升器組合體著陸月背的模擬動畫畫面。新華社記者 金立旺/攝

“中國嫦娥”再次上演“翩然落廣寒”的精彩一幕:北京時間2024年6月2日6時23分,嫦娥六號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下,成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。

這是我國實施的第五次地外天體軟著陸、第四次月球表面軟著陸,以及第二次月球背面軟著陸,標志著嫦娥六號成功跨過充滿挑戰的“落月”難關,為達成人類首次月球背面采樣返回目標又向前邁出了關鍵一步。

5月3日,嫦娥六號探測器成功發射入軌,此后經歷了地月轉移、近月制動、環月飛行、著陸下降等過程。嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、著陸器、上升器組成。5月30日,著陸器和上升器組合體與軌道器和返回器組合體實現在軌分離,如今成功著陸月球背面。

正所謂“千錘百煉出真功”,多項“硬核技術”在此次落月任務中盡顯中國力量。

“選址講究” 平穩著陸

嫦娥六號任務副總設計師王瓊介紹,嫦娥六號任務實施人類首次月背采樣返回,工程創新多、風險高、難度大,相比2020年實現月球正面采樣返回的嫦娥五號任務,嫦娥六號任務突破了月球逆行軌道設計與控制技術,并將在鵲橋二號中繼星的支持下,完成月背智能快速采樣、月背起飛上升等關鍵技術節點。

“其著陸區選擇直接關系到工程實施的風險控制、采樣樣品的科學成果產出等。”王瓊說,相比月球正面,月球背面地形更為崎嶇,尤其是南極-艾特肯盆地區域整體地勢較低且撞擊坑分布更多,光照和測控更易受到地形遮擋影響。這些因素都給嫦娥六號落月選址工作帶來了挑戰。

嫦娥六號探測器由航天科技集團五院抓總研制,據該院專家介紹,為了讓嫦娥六號能夠穩穩著陸月背,五院研制團隊深入研討和分析了月背采樣任務的選址難點和特點,充分借鑒融合深空探測以往型號的選址經驗,建立了一套適用于月背著陸的選址方法。

6月2日6時9分,嫦娥六號著陸器和上升器組合體開始實施動力下降,7500牛變推力主發動機開機。其間,組合體進行快速姿態調整,逐漸接近月表。

五院專家表示,研制團隊利用以往型號遙感數據,對著陸區復雜地形地貌情況進行深入分析與確認,為著陸器和上升器組合體在月球表面尋找滿足安全著陸、月面工作、月面起飛等需求的區域,并在確認著陸區后,對著陸區的地形地貌、地質條件等進行了多輪復核與研究工作,進一步降低著陸風險,保證選址區域分析完備、選址約束考慮全面、選址結果可信可用。

2日當天,組合體通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測,利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點,在安全點上方100米處懸停,利用激光三維掃描進行精確拍照以檢測月面障礙,最終選定著陸點,開始緩速垂直下降,即將到達月面時發動機關閉,利用緩沖系統保障組合體以自由落體方式到達月面,最終平穩著陸于月球背面南極-艾特肯盆地。

“兩次避障” 精準落月

目前,“嫦娥”家族使用的GNC系統均由五院502所研制。GNC,為制導(Guidance)、導航(Navigation)與控制(Control)的簡稱。該系統需要實時知道“我在哪兒”“我要去哪兒”和“我怎么去”,它就像嫦娥六號著陸器和上升器組合體落月過程中的“駕駛員”,在極具挑戰的落月過程中完成“飛行軌跡控制”“安全著陸點選擇”“精準控制”三項核心任務。

五院502所專家介紹,嫦娥六號GNC系統需要在下降過程中自主選擇一個既符合著陸要求,又能滿足上升器月面起飛條件的落點,為后續的采樣和起飛創造良好條件。之后,組合體開始徑直飄移至選定落點的正上方并開始垂直下降,至月面特定高度時關閉主發動機,最終利用著陸腿的緩沖機構實現軟著陸。

王瓊表示,嫦娥六號探測器“出發”前,地面科研人員只能通過衛星遙感影像了解著陸區概況。真正著陸時究竟會遇到多少石塊、撞擊坑,都無法提前獲知。

落月過程中,嫦娥六號著陸器和上升器組合體在GNC系統智能自主地操控下,邊降落邊快速調整姿態,對預定著陸區域進行拍照分析,選擇著陸區域。然后,GNC系統控制組合體飛向選定區域。這是第一次避障,即“粗避障”。

在距離月面更近的預定高度時,著陸器和上升器組合體開始實施關鍵的短暫懸停,并再次對月面進行拍照,精確避開障礙,選定最終落點。這是第二次避障,即“精避障”。

這先后兩次的障礙識別與落點選擇,即所謂“粗精接力避障”技術,其中算法是精髓。

專家稱,為適應月背降落,嫦娥六號GNC系統針對新的軌道以及鵲橋二號中繼星通信部分進行了適應性調整。因嫦娥六號相比嫦娥五號要消耗更多的推進劑,研制人員對系統進行了針對性調整、優化和升級,在確保落月精度的同時又兼顧了資源使用的經濟性。

“月背對話” 大幅提速

嫦娥六號的落點在月球背面,落月過程地球不可見。雖然嫦娥六號具有“自主落月”的能力,但實時掌握各項數據、隨時發出控制指令,才能讓“地球家人”及時掌握任務的實施過程。

落月時,地球上的控制中心和嫦娥六號探測器之間會產生大量的信息,這些信息的傳輸是由五院航天東方紅衛星有限公司抓總研制的鵲橋二號中繼星支持完成的。

與鵲橋中繼星距月面最遠9萬公里的距離相比,鵲橋二號中繼星遠月點距離月面的最遠距離約為1.6萬公里。這使得鵲橋二號中繼星在天線口徑不變的情況下,大幅提高了通信速率。

五院專家介紹,相較于鵲橋中繼星,研制團隊還將鵲橋二號中繼星的兩個鏈路——從中繼星到月面探測器、從月面探測器到中繼星的最高碼速率提高了近10倍,對地數據傳輸鏈路的最高碼速率提高了近百倍,讓通信能力“如虎添翼”。

值得一提的是,鵲橋二號中繼星把同時接收探測器數據的數據傳輸通道,從鵲橋中繼星的兩路提高到了最多10路,在大幅提升通信速率的基礎上又大幅增加了傳輸通道。這一設計使大量的數據通信成為可能,讓“不可見”的月背降落“一切盡在掌握”。

“纖纖美腿” 輕盈落月

著陸月球背面可以說是“環環相扣、險象環生”,如果沒有距離和速度信息的支持,嫦娥六號著陸器將處于“盲人瞎馬”的窘境。

由五院西安分院研制的微波測距測速敏感器在著陸過程中起到了至關重要的作用。它就像是在著陸器上安裝了一部“泊車雷達”,幫助著陸器和上升器組合體實現月背軟著陸。

五院專家介紹,這部“雷達”在著陸器接近月球表面時開始工作,細致測量各項數據并進行精確信息傳遞,以便著陸器判斷著陸點和降落速度,確保嫦娥六號控制身姿順利“泊車”,為安全精準著陸提供可靠保障。

嫦娥六號著陸器和上升器組合體在月背軟著陸之前,還要經受住“最后一落”的沖擊。由五院529廠打造的4條輕質、高強的“纖纖美腿”讓嫦娥六號落月更輕盈。

可別小看這“修長美腿”,它的學名是“著陸緩沖機構”,每條著陸腿都由一個主腿、兩個副腿和一個足墊組成,各有分工、各司其職。在著陸前,采用特殊材料填充的主副腿協同工作,在著陸時安全地支撐住探測器的身體,將各種沖擊力傳遞、吸收。

專家介紹,除擁有“修長美腿”,嫦娥六號著陸器還搭配了4個被稱為“足墊”的圓形“大腳掌”。它看上去像4個大臉盆,直徑差不多是普通人腳掌的兩倍,其盆狀結構以及設計巧妙的“足弓”,可以起到更好的緩沖作用,防止探測器在著陸月背時“摔倒”,提升嫦娥六號落月時的舒適“腳感”。

在著陸器的動力下降階段,由五院510所為嫦娥六號探測器裝備的著陸緩沖機構信號裝置也開啟了工作模式。專家表示,當著陸器到達月球表面預定高度時,該設備就會被觸發并產生信號,著陸器明確自身的展開狀態,準備在月面著陸。落月信號裝置在著陸“足墊”接觸月面時,受月面反作用力后觸發開關,關閉反推發動機,從而保證探測器安全平穩落下。

來自國家航天局的消息稱,嫦娥六號著陸器和上升器組合體成功著陸后,著陸器將通過鵲橋二號中繼星,在地面控制下,進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作,此后正式開始持續約兩天的月背采樣工作,通過鉆具鉆取和機械臂表取兩種方式分別采集月壤樣品和月表巖石,實現多點、多樣化自動采樣。同時將開展月球背面著陸區的現場調查分析、月壤結構分析等科學探測,深化月球成因和演化歷史的研究。

中青報·中青網記者 邱晨輝